SIG-Studientagung – Vielfalt in der Einheit

Vielfalt in der Einheit – dies repräsentierten die Teilnehmenden der SIG-Studientagung. Frauen, Männer, Junge und Ältere unterschiedlicher jüdischer Strömungen trafen sich Anfang Februar im Gemeindehaus der IRG Zürich, um über «Jüdische Identität – Vielfalt in der Einheit» zu debattieren. Das Thema stiess auf grosses Interesse. Rund 90 Personen diskutierten in Workshops teils heftig und emotional, aber stets respektvoll über Aspekte der jüdischen Identität. Drei ModeratorInnen fassen die Ergebnisse ihres Workshops zusammen.

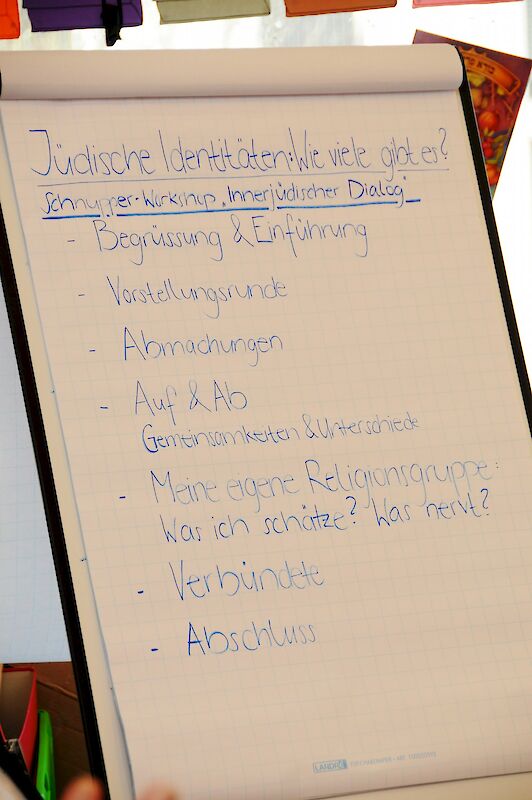

«Jüdische Identitäten – Wie viele gibt es?»

Noëmi Knoch

«Jüdische Identitäten – Wie viele gibt es?». Mit dieser Frage setzten sich rund 40 Personen auseinander. Ziel war es, die eigene Identität zu reflektieren: Welche Elemente machen meine eigene Identität aus? Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Was ist ausrichtungsübergreifend?

Die Teilnehmenden setzten sich mit ihrer eigenen Identität und mit ihrer Gruppenzugehörigkeit auseinander. Zu Beginn wurden «Ja»-«Nein»-Fragen gestellt. «Ja» bedeutete aufzustehen oder die Hand zu heben, bei «Nein» (oder falls man diese Frage nicht beantworten wollte) blieb man sitzen. Erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede – innerhalb der eigenen Ausrichtung, aber auch ausrichtungsübergreifend – wurden rasch erkennbar.

In einem weiteren Schritt erarbeiteten die Teilnehmenden in ausrichtungsmässig gemischten Kleingruppen, was sie an ihrer ‹Gruppe› – Strömung, Observanz, Religionsgemeinschaft, Gemeinde – schätzen und womit sie weniger einverstanden sind. Festzustellen war, dass ähnliche Aspekte ausrichtungsübergreifend genannt wurden – so wird etwa das Familiäre an ihrer Gruppe von vielen geschätzt. Oft entsprachen Positives und Negatives den beiden Seiten der gleichen Medaille.

Die Frage, wie viele jüdische Identitäten es nun gibt, liess keine abschliessende Antwort zu. Denn die Meinungen der Teilnehmenden waren doch sehr verschieden, und es ging im Workshop nicht darum, einen Konsens zu finden oder sich gar gegenseitig zu überzeugen, sondern in erster Linie darum, die verschiedenen Perspektiven besser nachvollziehen zu lernen. Während die einen von einer jüdischen Identität ausgehen, orientieren sich andere an den Gemeinden, und wieder andere sehen eine individuelle Definition der eigenen jüdischen Identität im Vordergrund. Ob überhaupt von «jüdischer Identität» oder «jüdischen Identitäten» zu sprechen sei, wurde von einigen Teilnehmenden in Frage gestellt. Vorgeschlagen wurden alternative Bezeichnungen wie «Observanz(en)» anstelle von «Identität(en)» respektive «Strömung(en)» anstelle von «Religionsgemeinschaft» oder «Religionsgruppe».

Die offene Atmosphäre in der Diskussionsgruppe ermöglichte es, erste Brücken zu bauen. Klar ist jedoch, dass nach diesem ersten Schritt weitere Schritte folgen sollten, um die Vielfalt in der Einheit zu wahren und die Einheit in der Vielfalt weiter zu stärken.

«Was eint uns, was trennt uns?»

Peter Bollag

«Was eint uns, was trennt uns?» war die spannende Frage in meiner Arbeitsgruppe. Die Diskussionen waren heftig, oft auch emotional, meist aber auch sehr spannend, und entsprechend gab es viele Wortmeldungen. Eine meiner eingangs vorgestellten Thesen war, dass analog des Faktums, wonach die Konfessionslosen die grösste Gemeinschaft bei der Religionszugehörigkeit stellen, die Gruppe der Traditionellen im Judentum ebenfalls eine Mehrheit bilden. Es war aber die Frage, wie sich diese Gruppe definiert (ganz sicher nicht über den Synagogenbesuch, fanden einige Votantinnen oder Votanten).

Neben dem Trennenden, nämlich der Halacha im Grundsatz, wo die Gegensätze wie erwartet hart aufeinanderprallten, wurden aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Orthodoxen und eher Liberalen (oder eben Traditionellen) gefunden, etwa im kulturellen oder im sportlichen Bereich. Erwähnt als mögliches Projekt, das noch ausgebaut werden könnte, wurde die Zürcher «Offene Sukka».

Angesprochen wurden auch diejenigen Feiertage, die nicht so streng eingehalten werden müssen, also Purim und Channuka. Auch da wären gemeinsame Projekte durchaus möglich, fanden einige derjenigen, die sich zu Wort meldeten.

Und schliesslich gäbe es eine grosse Gemeinsamkeit, wurde gesagt: «Die jüdische Neschume» (Seele). Wenn es dank ihr gelänge, aus den Diskussionen zwischen Orthodoxen und Liberalen «Gift herauszunehmen», sei schon sehr viel gewonnen, war eine der zahlreichen Schlussfolgerungen.

«Judentum 2030 – Wie geht es weiter?»

Moshe Rappoport

Unsere grossen Geschichten erzählen, dass die Gesichter von Menschen so unterschiedlich sind wie ihre Meinungen. Dies wurde ganz deutlich, als wir die 40 Teilnehmenden des Workshops fragten, mit welchen Themen das Schweizer Judentum wohl im Jahr 2030 konfrontiert sein werde. In einer kurzen Einführung stellten wir fest, dass wir zwar nicht wissen können, was in zwölf Jahren passieren wird, doch oft können wir beeinflussen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Das Ziel der Übung war, Denkprozesse anzukurbeln, die zu positiven Resultaten führen.

Jede teilnehmende Person hatte die Möglichkeit, ein oder zwei Themen zu präsentieren, die sie wichtig finden. Es war grossartig zu hören, wie viele unterschiedliche Themen genannt wurden. Beispielsweise: bessere Beziehungen zwischen den Gemeinden, Bildung und Karriere, koschere Verpflegung, Immobilienpreise, die Rolle der Frau, Beeinflussung unserer Umwelt, soziale Unterstützung, Sicherheit, Geschichte der Schweizer Juden, mehr Aktivitäten für verschiedenen Altersgruppen, Rolle der sozialen Medien und Digitalisierung, Kleingemeinden, Antisemitismus, Alterung und viele mehr.

Alle fanden die Übung nützlich und anregend. Das möglicherweise Eindrucksvollste waren die Toleranz und der gegenseitige Respekt, den alle zeigten: jung und alt, links und rechts, Frauen und Männer.

Viele Teilnehmende baten darum, dass der SIG häufiger Gelegenheiten für den gemeinsamen Dialog schaffen sollte.

Verwandte News

Neuer Eruv in Zürich verbindet Quartiere und erleichtert den Schabbat-Alltag

Das Jüdische Museum der Schweiz startet in eine neue Ära. Das neue Haus eröffnet mehr Möglichkeiten für Vermittlung, Begegnung und Bildung