Eine Fachtagung in St. Gallen bringt rund hundert Fachleute und Behördenvertreter zusammen, um das Schweizer Memorial weiter voranzubringen

In St. Gallen fand eine zweitägige Fachtagung mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Fach, Politik und Zivilgesellschaft zum Schweizer Memorial statt. Diskutiert wurden Forschung und Methodik zur Wissensvermittlung.

Am 10. und 11. Juni 2024 hat in St. Gallen eine Fachtagung zum zukünftigen Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus stattgefunden. Rund hundert Teilnehmende, Vertreterinnen und Vertreter vom Kanton St. Gallen, aus der Forschung, von Museen, Nachbarländern, vom SIG und von weiteren involvierten Kreisen, haben über historische Forschungen und methodische Ansätze der Vermittlung von historischem Wissen diskutiert.

Das Konzept für das vom Bund vorgesehene Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus sieht drei Elemente vor: Erinnern, Vermitteln und Vernetzen. Während in Bern ein Erinnerungsort realisiert werden soll, ist im Raum Diepoldsau ein neues Vermittlungszentrum an der Landesgrenze geplant. Vom neuen Vermittlungsort aus wird zudem ein Netzwerk entstehen, das in diesem Bereich tätige Vermittlungsangebote in der ganzen Schweiz unter einem Dach vereinen soll. Dies wird auch der Förderung der wissenschaftlichen und fachlichen Beratung und des Austausches dienen. Der Kanton St. Gallen treibt seit letztem Frühsommer in Abstimmung mit dem Bundesamt für Kultur und zusammen mit dem SIG sowie dem Jüdischen Museum Hohenems Vorarbeiten für die Bereiche Vermitteln und Vernetzen voran. Die Tagung war ein wichtiger vernetzender Teil dieser Vorbereitungsarbeiten.

Bedeutung des St. Galler Rheintals ist gross

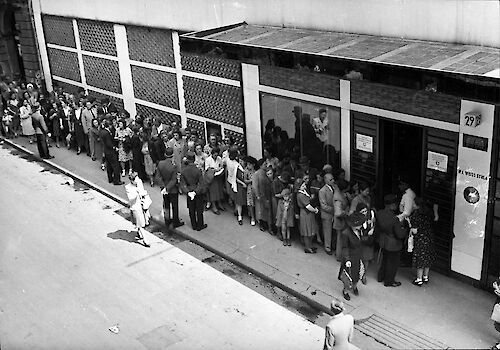

Regierungsrätin Laura Bucher, Vorsteherin des Departementes des Innern des Kantons St. Gallen, ging in ihrem Referat auf den besonderen Stellenwert ein, den das St. Galler Rheintal in der Flüchtlingsgeschichte der Schweiz in der NS-Zeit einnimmt. Bucher betonte, wie wichtig die Vermittlung des historischen Wissens über die NS-Zeit für die Sicherung von Demokratie und Menschenrechten sei und dass es auch darum gehe, gerade junge Menschen beziehungsweise Schulklassen für diese Themen zu sensibilisieren. Entsprechend war auch die Wahl des Tagungsortes nicht zufällig: Das Schulhaus Hadwig in der Stadt St. Gallen war 1945 Schauplatz der Aufnahme von Flüchtlingen und ist heute ein Standort der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, die als Ausbildungs- und Forschungsstätte an den Projektarbeiten zum Memorial mitwirkt.

International eingebettet

Der Liechtensteiner Regierungsrat Manuel Frick reflektierte in seiner Ansprache die Politik Liechtensteins in der NS-Zeit und legte die Absicht der Liechtensteiner Regierung dar, sich am vorgesehenen Vermittlungszentrum im Rheintal zu beteiligen. Die Vorarlberger Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink sprach sich ebenfalls unterstützend zum Vorhaben aus und verwies auf die langjährige und professionelle Ausstellungsarbeit des Jüdischen Museums Hohenems. Das Museum nimmt im Vorhaben eine wichtige Rolle bezüglich Realisierung und Betrieb ein. Gerade aus der Kombination von neuen Ausstellungselementen im Bereich des Zollamts Diepoldsau mit den bestehenden Ausstellungsangeboten in Hohenems solle sich für die Besuchenden eine einzigartige grenzüberschreitende Beschäftigung mit historischen wie auch aktuellen Themen ergeben.

SIG-Vizepräsident Ralph Lewin betonte, der SIG unterstütze die Arbeiten sowohl im Kanton St. Gallen als auch in der Stadt Bern aktiv und setze sich für die Weiterentwicklung beider Standorte ein. Ein Anliegen des SIG sei es, mit dem zu gründenden Netzwerk ein gemeinsames Dach für den Erinnerungsort in Bern als auch für das Vermittlungszentrum an der Grenze im Rheintal zu schaffen. Hanno Loewy und Barbara Thimm vom Jüdischen Museum präsentierten den Fachleuten dazu erste konzeptionelle Ideen, die eingehend diskutiert wurden.

Alle Abschnitte der Landesgrenzen im Blick

In mehreren Referaten sind an der Tagung – im Sinne der vorgesehenen Ausstellung in Diepoldsau – die Fluchtbewegungen an allen Schweizer Grenzabschnitten intensiv beleuchtet worden. Einige Teilnehmende bezeichneten nur schon diese Vernetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der entsprechenden Expertinnen und Experten als einmalig. Es zeigte sich, dass die einzelnen Fluchtphasen an den Landesgrenzen unmittelbar mit den einzelnen historischen Entwicklungsschritten des Nationalsozialismus beziehungsweise des Faschismus in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien verbunden sind.

Die Fluchtgeschichte erscheint damit nicht nur für sich genommen als zentrales Element der Schweizer Geschichte, sondern auch als Brücke zur Vermittlung der übergeordneten Entwicklungen in diesen für ganz Europa dramatischen Jahrzehnten.

-

Weitere Informationen

Verwandte News

Das Schweizer Memorial kommt voran: Wettbewerb für Erinnerungsort lanciert und weitere Fortschritte mit Engagement des SIG

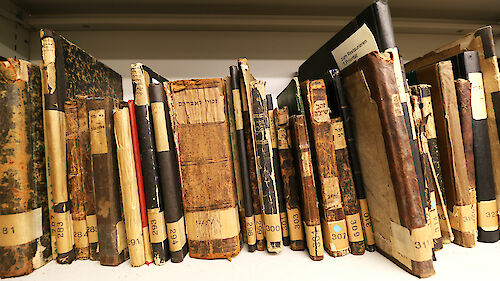

Der SIG und die ICZ gründen mit Unterstützung von Kanton und Stadt Zürich eine Stiftung zur Restaurierung der «Breslauer Schriften»